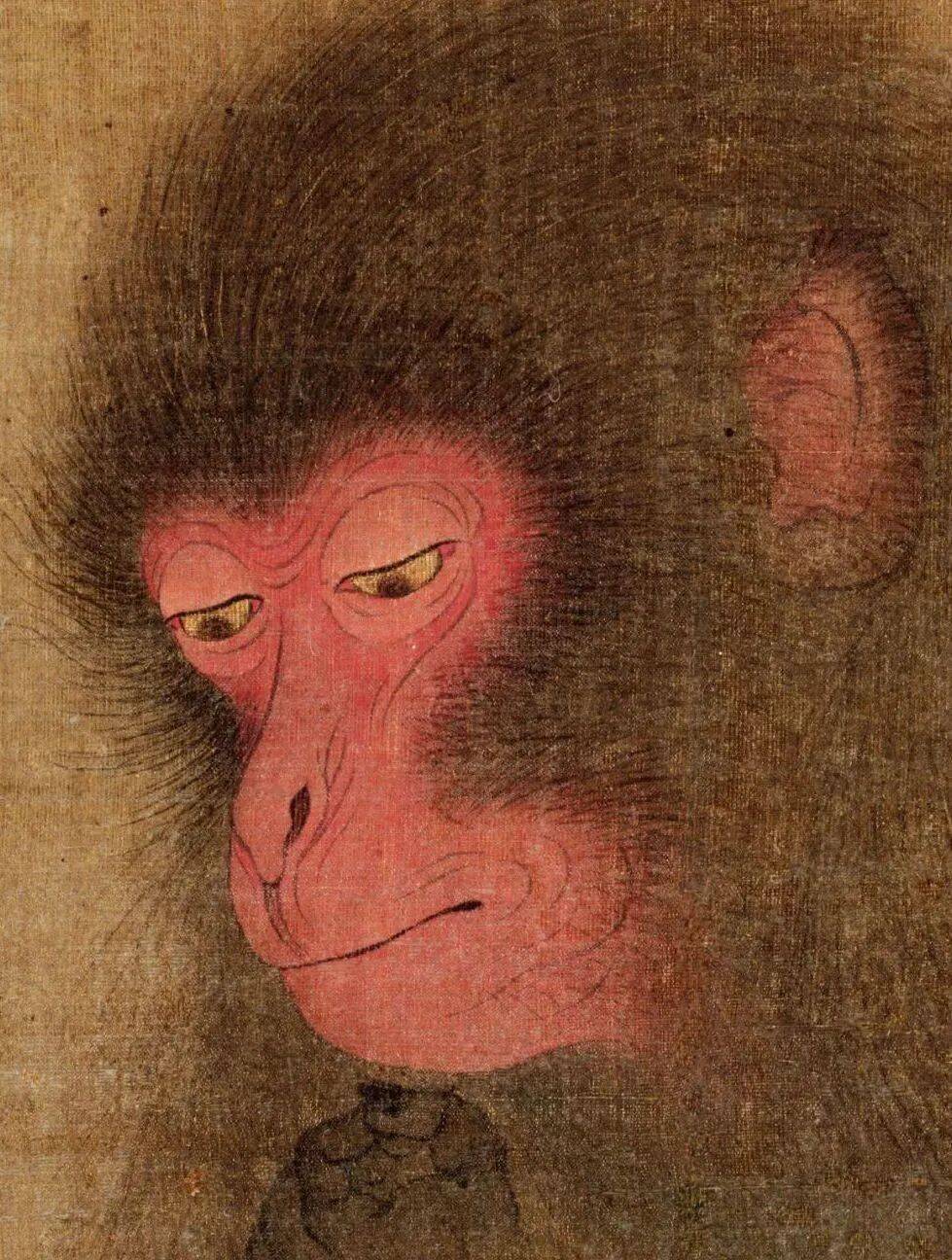

毛松笔下这只沉思的猿猴靠谱配,绝非简单的动物写生,而是南宋文人“以物观心”的隐喻载体。画面中猿猴蜷坐枯枝的姿态靠谱配,恰似禅宗“独坐莫凭栏”的修行意象——那微微低垂的头颅与深邃眼窝中透出的忧郁,恰是南宋士人面对家国飘摇时的集体情绪投射。

传统画论多赞其“笔墨精妙”靠谱配,然另类视角下,这猿实为“未完成的人”。它既非完全野性未驯的兽类,又非全然超脱的智者,恰似夹在“兽性”与“人性”之间的中间态存在。这种中间态恰恰暗喻了南宋文人“欲说还休”的矛盾心境:既不能如猿猴般彻底归隐山林,又无法在庙堂之上实现抱负,只能在理想与现实的夹缝中独自沉思。

更耐人寻味的是画面背景的留白处理。大面积的空寂不似常规花鸟画的衬景,倒像是为观者预留的“思维空间”。当现代人凝视这只孤猿时,看到的不仅是八百年前的笔墨,更是所有时代中“局外人”的共同困境——那些被时代洪流裹挟却仍试图保持独立思考的灵魂,其忧郁本质上是清醒者对混沌世界的温柔抵抗。

这只沉思的猿猴,最终成为跨越时空的哲思符号。它用忧郁的姿态提醒世人:真正的智慧,往往始于对孤独的坦然接受与对困惑的深度咀嚼。

安信配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。